在朵云书院,路内、黄德海、李伟长漫议《关于告别的一切》

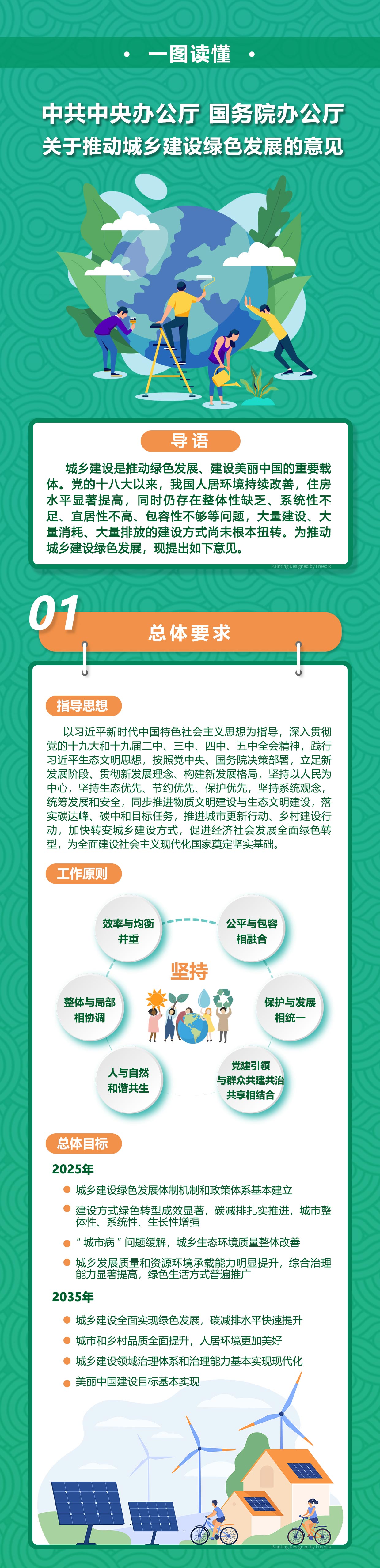

5月8日,“作为小说修辞的告别——路内《关于告别的一切》新书分享会”在朵云书院·黄岩店举行。小说家路内和文学评论家黄德海、李伟长一起,围绕路内的小说《关于告别的一切》展开对谈。活动由《关于告别的一切》责编张诗扬主持。

《关于告别的一切》是又一部典型的“路式”小说。李白,吴里人,1975年12月生,笔名李一白。过气作家,不婚主义者,青少年怀旧浪漫男(直至中年)。十岁时其母与人私奔,不知所终。谈过十几场恋爱,写过两三本书,长篇小说《太子巷往事》曾入围陈量材文学奖。父亲李忠诚,农机厂副厂长,救火英模,未来的阿尔茨海默病患者。本书记载了这对父子自1985至2019年之间的人生悲欢。

路内说:“也许‘告别’是相对比较诗意的词,也是比较伤感的词,因为告别后可以重逢,也可能会再也见不到这个人。但这本书不叫《关于告别》,而是叫《关于告别的一切》。是以‘告别’为中心词发生的一切,幸福、崩溃、质疑和期待等,我想写这个问题。”

(相关资料图)

(相关资料图)

活动现场 左起 张诗扬、黄德海、路内、李伟长

黄德海:在重逢里完成对记忆的“清洗”

“告别”的反义词是“相逢”,而“关于告别的一切”的反义词应该是“重逢”。这本小说其实写的是重逢。在黄德海看来,《关于告别的一切》是一个已经不再青春的人回顾青年时期的过程,这个过程因为不再单纯是当年的感受,才变得很有一些意味。

这本书并非1985-2019年苏州某区的变迁史,那么,它的核心所谓“关于告别的一切”到底是什么?黄德海提到叶甫根尼·奥涅金的一句话:“活得匆忙,来不及感受。”

文学评论家黄德海

“在十岁也好,到三十岁,甚至四十岁,你根本来不及感受所经历的生活。等到哪一天忽然念头一转,重新回去感受我们的生活,或者驱使人物回去再重新过一遍我们的生活,把来不及感受的岁月重新感受一次,其实是这样一个过程。而这个过程最有意思的地方,就是所有在当时原始发生时间,那些爱的伤痛、爱的缺失、家庭悲惨的事情、爱而不得的苦衷隐痛、丢脸的时刻,经过这一次的重逢和清洗,它变得干净了。”黄德海说。

他认为,这种类“清洗”或虚构的最大的好处,是可以祓除我们身上的阴郁之气,在回忆和书写中清洗当时因为自己的血太热造成的燥急、狂放、鲁莽、误伤,把这些情感一一回去安抚一遍,如此,小说里的爱情才是干净明亮的,是值得让人信任的爱情。

黄德海特别提到路内的语言,认为起看似若不经心,但是小说的节奏感、分寸把握,干净洗练,是非常罕见的干净的语言。他说:“磕磕绊绊,晦涩生硬,带着文艺腔或者哀感,没有控制的,不自觉地把自己的情绪流露在人物身上,这些是不成熟的小说语言。《关于告别的一切》整个语言节奏是在作者的控制之中,又没有伤害人物本身的选择,这是一个非常难控制的分寸。”

李伟长:女性形象代表更理想、更现代的生活方式

在《关于告别的一切》中,主人公李白(笔名李一白)的母亲白淑珍虽然没有露面,却是一个灵魂人物。白淑珍是个漂亮的上海女人,在李白十岁的时候与丈夫李忠诚离婚,并迅速去了香港。自那以后,李白和父亲遇到形形色色的女性,父子俩都会拿出来与白淑珍相互比较。

“在这样交互对比的过程中,这个人物认识了女性。但是我并不觉得要用一种政治符号上的女性来命名。她纯粹是一种生活中的女性。”路内说。

李伟长认为,从小说家的范围来讲,路内是女性的歌颂者,他很多的小说里都有非常动人的女性形象。“在路内的小说里那些美好的女性形象象征着某一种现代性的问题,现代性这个词非常复杂,我不一定说得清楚,但是现代性这个东西一定是某一种能够想象的、值得追求的、更好的生活。”

文学评论家李伟长

如果单纯为了取悦读者,路内完全可以安排白淑珍和李白母子俩在数十年后的重逢。但作者为什么没有这样做?李伟长的理解是,主人公已经在他二三十年的生活当中,完成了对美好的东西的叙事,完成了他路标的修订。

在他看来,一个小说家永远不会对读者和盘托出。李伟长说:“读小说,就像捕风者一样,捕一下小说家掀起的那股风浪,我们是否有能力穿过它,去抵达启航的地方,就非常考验读者,这也是阅读小说非常有趣、有成就感的地方。”

路内:小说家追求语义上的“反向”

在新书分享会现场,一位读者提问说,路内的小说大部分离不开工厂、青春、九十年代,路小路的影子,小说家在写作的时候,会担心读者对作品产生审美疲劳吗?在后续写作中是否正在考虑或者正在逃离路小路这个幽灵?

主持人张诗扬

路内回答,小说家可以重复自己的人物和题材,就好比莫言写山东高密,福克纳写约克纳帕塔法小镇,在一个地方越挖越深。但也会有一种反向的东西,先不可理解为人设上的反向,假如今天不写路小路,写一个漂亮的宁静的女性,人设上全反了,就完成目标了吗?不是。

作家路内

“我们要找的有可能是语义上的反向。”路内说,“李白这个人物在语义上跟路小路是背道而驰的,路小路是不断地寻找,所以叫‘追随三部曲’,李白不断地在解构、推翻一些东西,这是一种语义上的反向。”

路内指出,十九世纪的小说家很擅长塑造不同的人物,比如狄更斯既写过大卫·科波菲尔,又写了奧利佛·退斯特。但是现代的小说可能会更多追求整体语义的悖反。“你仔细看,《雾行者》和《关于告别的一切》这两本书是反向的。在《雾行者》主人公端木云这种有理想的文学青年眼里,李白这种出过两本书的作家屁都不是。但是李白仍然成立,因为他有他的语境,有他值得写、值得解析的地方。”

采写:南都记者 黄茜

责任编辑:

标签: